「読み方が分からない」

「使い方が分からない」

「詳しく教えてくれる人がいない、、」

こんな悩みを抱えていませんか?

東洋医学の五行色体表は漢字の羅列で難しく感じます。

こちらでは、便利だけど使い方が分からない東洋医学の五行色体表について詳しく解説していくシリーズの第一弾です。

東洋医学とは

東洋医学の根本的な考え方は、心身のバランスを整えれば健康を維持できるという「心身一如(しんしんいちにょ)」です。

現代医学との違いは、症状を解消するのではなく不調の原因から解消するという事です。

そのため同じ症状があっても、身体の状態によって施術の内容が変わる「同病異治(どうびょういち)」という考え方をしています。

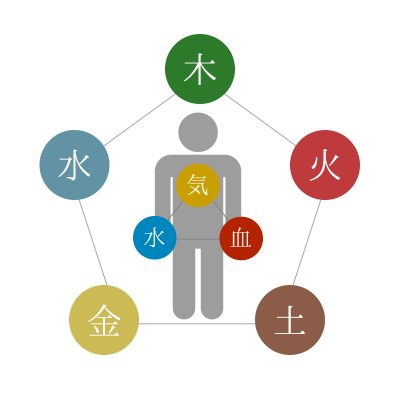

不調の原因を「証(しょう)」という考え方で分類し、分類の基準には「気血水(きけつすい」を元にします。

さらに現在の状態に加えて体質を判断することで、その人の根本的な問題を内臓のレベルから探ります。

内臓を含めた身体の傾向を五分類したものが「五行色体表(ごぎょうしきたいひょう)」です。

五行色体表とは

五行色体表には様々な考え方が含まれており、季節を分類した五季や内臓を分類した五臓、動植物の成長の過程を例えた五行などがあります。

そもそも五行色体表は人体を理解するために、自然から学んだことを表にしたものです。

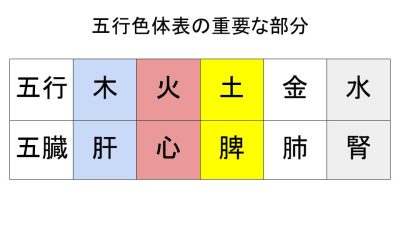

そのため最も基本となるのは五行の欄であり、自然の成り立ちや関わりを木・火・土・金・水の五つに分けました。

木火土金水はお互いに影響しあっており、各々を高める関係もあれば各々を抑制する関係もあります。

それらが複雑に絡み合うことで自然は構成されていると考えたのです。

そして、その自然の成り立ちを人体に当てはめたのが五臓になります。

人体は肝・心・脾・肺・腎から成り立ち、肝心脾肺腎がきちんと働いていれば健康な状態を保てると考えたのです。

そのため五行色体表を学ぼうとするなら、まずは五行と五臓を覚えることが大切です。

五行の関係性

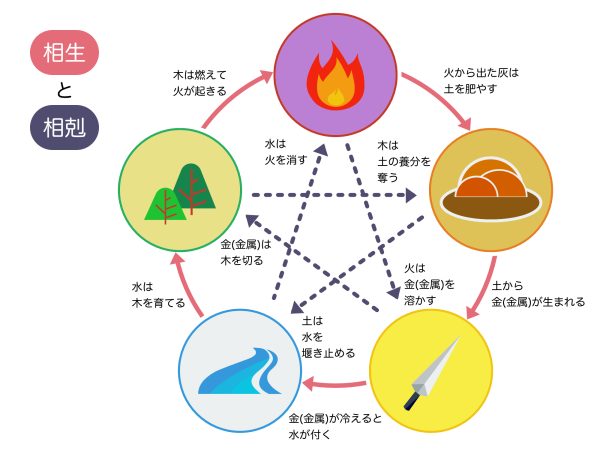

東洋医学の五行色体表には相生(そうせい)と相剋(そうこく)という関係があります。

この相生と相剋の関係は、バランスがとれた中庸(ちゅうよう)という状態を保つのに必要な関係です。

五行色体表を図に表すと五角形になり、各タイプは右隣のタイプに力を与え相生関係と呼ばれます。

そして右回りに一つ飛ばしのタイプに対しては、相手を抑制し相剋関係と呼ばれます。

この相生関係と相剋関係はどちらだけが優位でも問題があり、どちらの関係も働くことで中庸の状態を保てます。

自然界を見ると木は火の原料となり、火から出た灰は土の養分となります。

土の中には金(ミネラル)が溜まり、水に適量のミネラルが含まれることでイオン水となります。

ミネラルにはカルシウムやカリウム、マグネシウム、ナトリウムなどアルカリ性を示すのもと、リンやイオウ、塩素のように酸性を示すものがあります。

体内で影響が大きいのはカルシウムとリンの比率で、植物が育ちやすいのは酸性のミネラルを含んだ水です。

まとめ

五行色体表はいきなり覚えようとするとつまずいてしまいます。

初めて東洋医学を学ぼうとする人は五行と五臓だけ覚えましょう。

そして自然界における関係性を把握すれば東洋医学の基本は完成するのです。