最近、夜に肩が疼く、目の奥が痛む、目のクマが目立つ…

そんな悩みを抱えている人は東洋医学の血滞(けつたい) の状態かもしれません。

血滞とは、血の巡りが悪く栄養や熱が全身に届きにくくなる状態です。

放っておくと慢性的な痛みや冷え、シミや女性の月経トラブルなどさまざまな不調を引き起こします。

今回は血滞が原因で起こる不調と、原因となる内臓、そして自分でできる血滞を解消する方法まで分かりやすく解説します。

血滞によくある不調

血滞で最も多い症状は痛みで、頭痛や肩の痛みに生理痛などが起こるのが特徴です。

また、血流が悪い事で顔や目の下、唇が黒ずんだり、皮膚の乾燥やシミなどが増えやすくなります。

東洋医学では慢性的な痛みを抱えている人は血滞の傾向があると捉え、血滞を起こす原因に対処します。

血滞は他の症状と違い単独では現れず、気虚や気滞、血虚や水虚などが原因となって起こります。

そのため血滞を解消するには、どの内臓が原因で他の症状を引き起こしているかを把握することが大切になります。

基本的に婦人科疾患の多くは血滞が問題となり、生理痛やPMS、更年期障害などの不調の大きな原因と捉えています。

血滞を起こしやすい内臓

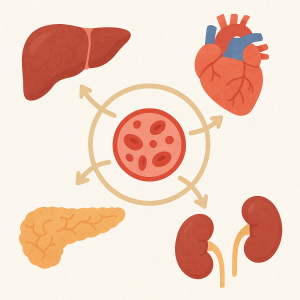

血滞を起こしやすいのは血を蓄えている肝の不調となり、肝の働きが悪いと気滞が起こり血滞を併発します。

主な原因は精神的なストレスで、怒りや緊張が続いたり長時間の座り姿勢などで起こりやすくなります。

次に原因となりやすいのは血を巡らす役割の心で、精神的ストレスに栄養不足による血虚などが原因で起こります。

さらに普段から睡眠不足などもあると、血虚と血滞は同時に悪化するのが特徴で動悸なども起こします。

そして暴飲暴食などで脾が弱る事で消化吸収が上手くいかないと、気虚や血虚の原因となり血滞を起こします。

他の臓器を温める事でサポートしているのが腎なので、冷えや水分不足で腎が弱っても血滞は起こりやすくなります。

血滞を解消するセルフ整体

血滞を解消するポイントはストレスの解消となり、そのために必要なのが発散と温めです。

体は冷えているとストレスが溜まりやすくなるので、体を温めて血流を高めるだけでも精神的にリラックスできるます。

そのため、冷え性の人は普段から腹巻をしたり、骨盤にカイロを張って冷やさないようにする事も大切です。

普段から食べ過ぎは避けてホットの飲み物を飲む習慣も大切ですが、ノンシュガーとノンカフェインが大切です。

湯船に浸かる習慣も大切ですが、普段からウォーキングなどの適度な運動をする習慣もストレス発散につながります。

後は膝の皿の内側上にある血海(けっかい)や内くるぶしの上にある三陰交(さんいんこう)を刺激しながら行う屈伸運動もお勧めです。

まとめ

血滞は他の症状と同時に起こりやすいのが特徴です。

主な原因は肝と心ですが、脾と腎も影響します。

解消のためには温めて体を動かす事が大切です。

⇒自分の体質を知ろう!大阪市北区で東洋医学の体質診断が受けられます