最近、むくみやすい、冷えやすい、疲れが抜けにくい…

そんな悩みを抱えている人は東洋医学の水滞(すいたい)になっているかもしれません。

東洋医学では、加齢とともに体内の水の巡りが悪くなり代謝が落ちるとされています。

今日は、加齢に伴い水滞が悪化する原因と、毎日を軽やかに過ごす朝の習慣、そして未病ケアをご紹介します。

老化で水滞が悪化

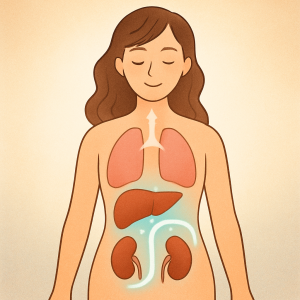

加齢に伴い水の巡りを調節する脾・肺・腎の機能が低下すると、水の代謝が滞りやすくなります。

水が滞った水滞の状態になると体はむくんで冷えやすくなり、ダルさを感じて体重も増加する傾向にあります。

特に40代以降はホルモンバランスの変化も加わる事で水滞が悪化しやすく、更年期などの症状も現れやすくなります。

脾の弱りは消化不良を起こし、食べられる量が減ったり軟便になったり痰などが増えたりします。

肺の弱りは肌の乾燥に現れ、喉の潤いも少なくなることから咳が出やすくなります。

腎の弱りは体温の調節に現れ、下半身がむくみやすくなると同時に冷えのぼせの症状も現れやすくなります。

水滞をケアする朝の習慣

朝は若くて元気な時でも水が滞りやすい時間帯で、この朝の時間に水を巡らせる事は1日を元気に過ごすことにつながります。

朝から習慣にしたいのは白湯をゆっくり飲んで体を内側から温めて脾を元気にし、次に深呼吸をする事で肺の機能を高める事です。

肺を元気にするのにお勧めなのが乾布摩擦で、Tシャツの上からでもいいので肩甲骨の間をタオルで擦りましょう。

朝は太陽の光を浴びながら乾布摩擦や深呼吸を行うと、より効果的に肺を元気にできます。

そして朝は温かくて消化しやすい食事が大切で、お勧めなのはお粥やみそ汁などです。

お粥やみそ汁の中に生姜や葱などの体を温める食材を入れ、軽めに食べる事で排泄を促す効果もあり水分代謝が高まります。

水滞の症状が出る前に未病ケア

水滞が起こると初めに現れるのがむくみで、関節を動かしたら音が鳴りやすい人は要注意です。

身体の重さやダルさを感じたら水滞のケアが大切で、まずは体を冷やさないように冷たい飲食を控えましょう。

次に食事は温かい汁物を中心にして、よく噛んで腹八分目にする事で水滞が起こりにくくなります。

夜は軽いストレッチや足湯で下半身をケアしておくと腎が弱りにくくなり、朝に老廃物を排泄して水滞を予防します。

週末などは汗をかくような軽い運動をする習慣も大切で、汗をかく事で肺が元気になり水が巡ります。

水滞は体温の低い人や高齢者に起こりやすい症状ですが、普段からのケアを意識すれば防げる症状なのです。

まとめ

水滞は加齢に伴い脾・肺・腎が弱る事で起こります。

朝から白湯を飲んで深呼吸や乾布摩擦をする事で水滞は解消できます。

普段から腹八分目の食事や汗をかく運動を心がける事で水滞は予防できます。

⇒体質から変える!大阪市北区で東洋医学の整体が受けられます。