夜に足先が冷える。眠りが浅い。寝る前に動悸が起こる。

こんな夜の不調が増えてきたら、加齢とともに血滞(けつたい)の症状が起こりやすくなっているかもしれません。

今回は加齢で血滞が増える理由と夜に腎を守るルーティーン、やっておきたいツボ押しケアをまとめてお伝えします。

加齢で増える血滞

東洋医学の血(けつ)は栄養と熱を運ぶシステムで、年齢とともに血の巡りは低下しやすくなります。

若くても血の巡りが滞る血滞は起こりますが、特に40代以降は肝と腎の弱りで血が滞りやすくなります。

肝が弱れば気の滞りから血滞を起こし、腎が弱れば体が冷えやすくなることで血滞が起こりやすくなります。

肝と腎が弱った結果として、夜に体が冷えやすくなり体がリラックスできないために寝つきが悪くなり動悸も起こりやすくなります。

男女ともに加齢とともに起こりますが、女性は特に更年期で血滞の症状が加速し、男性は筋肉量の低下で血滞が起こります。

血の巡りが悪くなるのは夜なので、夜は特に意識して血を巡らせるケアが必要になります。

夜の腎を守る睡眠ルーティーン

東洋医学では寝る前は腎が回復する時間帯で、この時間に腎を元気にしておかないと睡眠中に回復する肝も元気になりません。

夜の過ごし方が悪いと腎が弱り、冷えて血の巡りが悪くなると日中に冷えのぼせが起こりやすくなります。

夜の腎ケアで大切なのは入浴となり、夏でも40℃で10分くらい冬なら42℃くらいの温度で30分くらいが望ましくなります。

温度は40℃より低いと深部まで熱が伝わりづらく、入浴時間が短いと冷めるのも早くなってしまいます。

湯上がり10分以内に白湯を少しだけ飲む習慣も大切で、水分補給で巡りを助ければ血滞を予防できます。

また、寝る前に深い呼吸をする事で体をリラックスさせ、就寝の1時間前はスマホ断ちをする事で肝の回復を促せます。

簡単ツボ押しケア

血滞を解消するのに効果的なツボは三陰交(さんいんこう)と太谿(たいけい)です。

どちらのツボも血の巡りを高めるのに役立ち、ツボを押さえながら足首を回す事で冷えによる血滞を予防します。

三陰交は内くるぶしの上2寸の骨の際にあり、太渓は内くるぶしとアキレス腱の間にあります。

足の指に手の指を入れて、三陰交と太谿を順に押さえながら左右に10回ずつ回すと足が温まってきます。

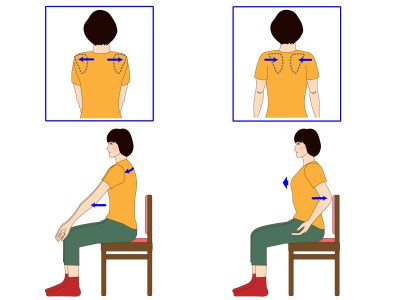

次に深呼吸をする際に膈兪(かくゆ)という背骨の両側で、肩甲骨の下端を結んだ線上にあるツボを刺激します。

座った状態で両肘を引きながら肩甲骨を近づけるようにして息を吸い、次に両腕を前に伸ばしながら息を吐くのを10回ほど行いましょう。

まとめ

加齢に伴い肝と腎が弱ると血滞は起こりやすくなります。

予防のためには夜に体を温めてリラックスさせましょう。

ツボ押しケアを合わせる事でより効果的に行えます。

⇒体質から変える!大阪市北区で東洋医学の整体が受けられます。