「雨の日や冷える日に関節が痛む…」

加齢に伴いそんな方は増えてきます。

実はその痛み、滞りが原因かもしれません。

今回は東洋医学で見る滞りが原因の関節痛、そして血と腎を整える食材、気を上げるセルフ調整法をお伝えします。

今回も東洋インサイド整体院院長の福原がお送りします。

滞りが原因の関節痛

東洋医学では関節の痛みは、流れの滞りから起こると考えます。

気(エネルギー)や血(栄養)がうまく巡らないと余分な水が溜まって関節が腫れ、内側から圧迫されることで関節が痛むようになります。

さらに雨など低気圧の日には外からの圧力が低下する分だけ腫れがひどくなるので、雨の日には普段よりも関節痛がひどくなるのです。

さらに東洋医学では冷えや加齢に伴い骨や関節を支える腎が弱る事で、関節の変形が起こりやすくなると考えます。

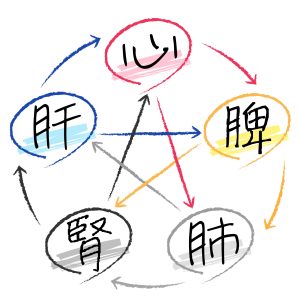

気を巡らすのは肝と肺になり、血を巡らす時はさらに心と脾が加わり共同作業で行っています。

これらの臓器が弱る事で流れが滞り、さらに冷えや加齢に伴い腎が弱ると骨の変形なども起こります。

血を養い湿を取り腎を補う食材

東洋医学では血を養うことで気の巡りも高まり、余分な水分である湿を取り除くことが関節痛を抑えると考えます。

また、加齢に伴い弱る腎を補えば、関節の機能を保つことができて変形の予防につながります。

血を養う食材には鶏レバーや赤身肉、黒豆、ナツメにニンジンなどがあり、血を養うと同時に体を温めます。

余分な水分を排泄するのはハト麦茶や冬瓜、生姜や葱などで、関節の腫れを解消し浮腫みや重だるさも軽減します。

腎を補う食材には黒ごまやクルミ、山芋や海藻、エビなどがあり、骨や関節を丈夫にします。

調理のコツは炒めるよりも煮たり蒸したりする事で、温かいスープやお粥で吸収アップを目指しましょう。

セルフ調整できる気の巡りアップ術

滞りを防ぐには気の巡りを高めることが大切で、お勧めなのは呼吸とツボ押しストレッチです。

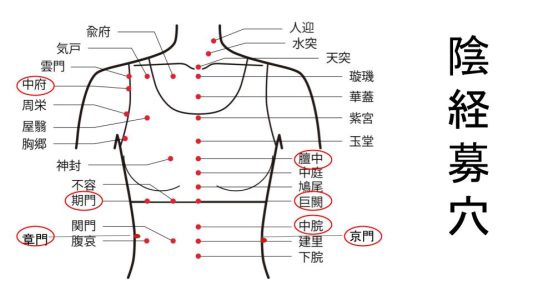

まず期門(きもん)という乳頭線上で肋骨の下にあるツボを擦り、それから伸ばすことで肝の機能が高まり気が巡ります。

ラジオ体操の側屈の動きは肝の経絡を刺激し、肋骨の動きを高めることで体の巡りを高めます。

あぐらなどの姿勢で大きく息を吸ってから、体を横に倒しながら息を吐き切りましょう。

左右ともに10秒くらい息を吐きながら期門がある肋骨周りをストレッチすることで、肝の機能が高まります。

呼吸が深くなることで肺の機能も高まり、自律神経が整ったり猫背が矯正されたりする効果も期待できます。

まとめ

関節が痛むのは気血の滞りが原因となります。

その背景には肝や肺など臓器の弱りがあるので薬膳で回復させましょう。

ツボ押しストレッチなどを行うことでさらに気の巡りは高まります。