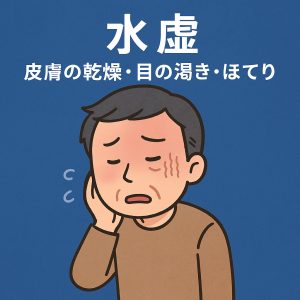

最近、肌が乾く、喉が渇きやすい、夜トイレに行く回数が増えた…。

そんな変化を感じたら、東洋医学の水虚(すいきょ)の状態になっているサインかもしれません。

水虚とは体を潤す水(すい)が不足して熱の調節が上手くできない状態です。

今回は水虚の仕組みと関わる臓器、そして潤いを取り戻す温活ストレッチと薬膳をご紹介します。

水虚とは

東洋医学の水とは体内のあらゆる潤いを指し血液の一部であり、その他にもリンパ液や涙、胃酸や唾液など全てが水に含まれます。

これらが不足すると乾燥や便秘、めまいやのぼせ、不眠などの様々な不調に悩まされます。

特に、更年期以降は水を生み出す力が弱まりやすく、体の潤いが不足して老化の症状が現れます。

喉や肌の乾燥に加えて冷えのぼせも起こしやすくなり、寝汗が増えて目も疲れやすくなります。

主な原因としては単純に水分の補給が不十分な場合や、長期間のストレスや不規則な生活習慣などがあります。

加齢に加えて夜更かしや過労なども関係し、さらに下痢や過度な発汗、糖尿病などの慢性的な病気も水虚を引き起こすことがあります。

水虚に関わる臓器

水のバランスを司るのは脾と肺と腎の働きで、脾が水を作り肺が巡らせ腎が蓄えて量を調節します。

加齢に伴い腎の働きが弱ると、蓄えられる水の量が減り水虚が起こりやすくなるのです。

また、普段から暴飲暴食などがあると若くても脾が弱って水虚になったり、運動不足で肺が弱って水虚になる場合もあります。

さらに食事の偏りによる栄養不足も関係し、栄養不足だと体内で作られる水の量が不足します。

また、慢性的に炎症が起こっていると体の水を消耗し、加齢に伴い炎症を鎮める力も弱る事が影響します。

先天的な体質も関係し、腎におけるホルモンの分泌量が少ない人は水虚になりやすいと言えます。

水虚タイプの温活ストレッチと薬膳

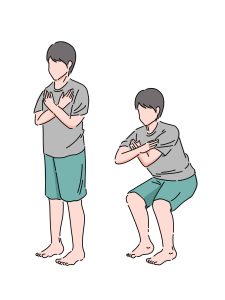

水虚タイプに必要なのは温めて潤す事で、効果的なのが足腰に刺激を加えるスクワットです。

軽めのスクワットでもいいので、下半身の筋肉量を増やすことは体の保水力を高めて腎を元気にします。

ただし、激しくすると逆効果なので、無理なく10~30回くらいを続けられるくらいの負荷にするのがお勧めです。

水虚を解消する薬膳では蜂蜜を入れたホットの飲み物が代表で、脾と肺の両方を潤してくれるので乾燥する時期は特にお勧めです。

また、お粥などもお勧めで、特に貝柱などを入れた五穀米のお粥は効果的と言われます。

梨やリンゴなどの果物は肺を潤しますが暑い時期以外は避けて、基本は温かいお粥やスープなどをいただくのがお勧めとなります。

まとめ

水虚とは体の水が不足して潤いを保てない状態です。

原因は加齢に伴い脾・肺・腎が弱る事にあります。

解消するにはスクワットで筋肉量を増やして体を潤す食材を食べる事が必要です。