夜はしっかりと眠れていますか?

「なかなか寝付けない」

「夜に起きてしまう」

「寝たけど眠りが浅い」

そんな睡眠の状態では関節痛は悪化するかもしれません。

今回のブログを見れば睡眠不足と関節痛の関係と、東洋医学から見た睡眠の質を高める方法が分かります。

今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。

睡眠不足と関節痛の悪循環

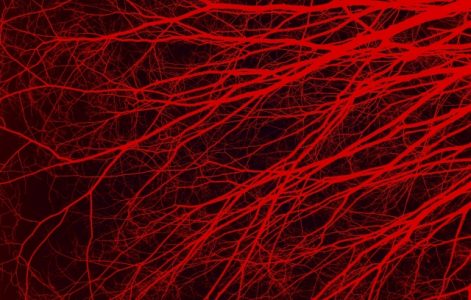

睡眠不足は身体の修復プロセスを妨げるので、炎症を悪化させることで痛みを感じやすくなります。

炎症が起こるのは身体にとって不要なものを除去するためですが、炎症が長引くと必要なものまで除去して関節の変形を招く場合もあります。

東洋医学から見れば睡眠不足は身体の水分不足を引き起こし、さらに肝の機能が低下する事で血流が悪くなり関節痛の原因となると考えます。

関節痛の原因で最も多いのは血行不良で、水分不足による血行不良は炎症を悪化させる最大の原因です。

さらに炎症により関節痛が起こっていると、身体は緊張状態となり睡眠の質が低下します。

睡眠の質が低下する事で炎症は悪化しやすくなり、さらなる痛みの悪化を招く悪循環となるのです。

睡眠中に修復される五臓の働きとは?

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、成長ホルモンの働きで肝臓に血液が集まり身体の修復が促されます。

通常であれば起きている間は肝臓に蓄えた栄養を使ってエネルギーを作り、睡眠中は肝臓に栄養を蓄えるサイクルを繰り返しています。

東洋医学では肝と心の機能が低下すると、肝に上手く栄養を蓄えられず睡眠の質が低下すると考えています。

また、東洋医学では心の機能が睡眠にとって重要で、心臓は血液を送り出すだけでなく精神の安定や睡眠の質を左右すると考えています。

熟睡するためには脳に送られている血液が肝臓に戻ってくる必要があり、脳からの血流が高まる事で深い睡眠に入ります。

この脳の血流量を調節しているのが東洋医学では心であり、心の機能が低下していると熟睡できなくなるのです。

寝る前の関節ケアとツボ刺激

東洋医学では熟睡のためにやっておきたいのは筋肉の緊張を緩める習慣で、お勧めなのは揺らし運動です。

まずは座った状態で肩を上下に30秒ほど揺らし、次は寝た状態で骨盤と足を30秒ずつくらい揺らします。

次はツボを刺激して血流を高める習慣で、お勧めなのは安眠(あんみん)と失眠(しつみん)というツボです。

安眠は耳の後ろの骨の出っ張りの下のくぼみから1〜1.5cmほど顔側の部分で、そこに親指を当てて頭を左右にゆっくり5回ずつ動かして刺激します。

失眠はかかと中央にあり、親指や握りこぶしで優しく叩いて少し強めに10回ほど刺激します。

筋肉の緊張が緩んで血流が高まる事で睡眠の質が高まり、熟睡する事で身体の修復が促され関節痛が治まりやすくなります。

まとめ

睡眠不足は関節痛を悪化させる原因となります。

東洋医学では肝と心の機能低下が睡眠の質を低下させると考えています。

解消のためには揺らし運動とツボ押しケアで対処しましょう。